Questo manuale cercherà di analizzare in profondità le acque sotterranee, con particolare attenzione all’acqua di captazione da pozzo e sorgente.

Il testo integra conoscenze idrogeologiche, microbiologiche, chimiche, sanitarie e normative, con esempi pratici, tabelle di riferimento e schemi illustrativi, per supportare tecnici, gestori e cittadini informati.

Introduzione

L’acqua rappresenta una risorsa vitale e insostituibile, alla base della salute umana e degli ecosistemi. La percezione di purezza associata all’acqua ‘di sorgente’ o ‘di pozzo’ non coincide sempre con la sicurezza, molte contaminazioni invisibili e processi naturali o antropici possono comprometterne la potabilità.

Un’acqua limpida, inodore e dal sapore gradevole non è garanzia di assenza di rischi.

Parametri chimici come arsenico, nitrati, solventi o PFAS possono superare i limiti normativi senza alterare aspetto e gusto. Analogamente, microrganismi patogeni possono essere presenti anche in acque visivamente ‘perfette’.

La valutazione della qualità richiede un approccio integrato: analisi chimiche e microbiologiche, indagini idrogeologiche, monitoraggi regolari e adozione di piani di prevenzione (PSA).

In questo manuale presentiamo modalità di caratterizzazione, fonti di contaminazione, effetti sulla salute e strumenti normativi e tecnici per la gestione sicura.

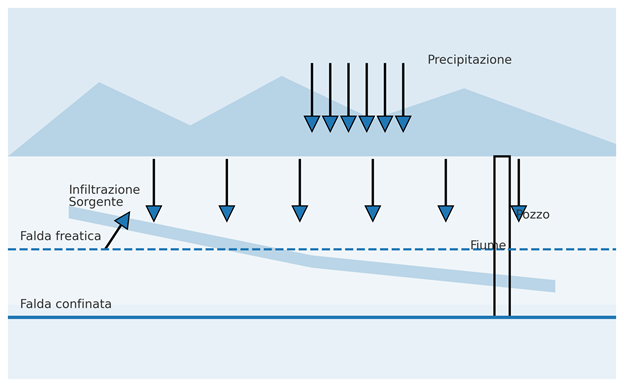

Figura 1 – Ciclo idrologico, infiltrazione e falde (sorgente e pozzo).

1. Idrogeologia e caratteristiche delle acque sotterranee

Le acque sotterranee sono il risultato dell’infiltrazione di acque meteoriche che attraversano suoli e rocce permeabili fino a raggiungere livelli impermeabili che ne limitano la discesa, formando serbatoi naturali (falde).

La tessitura dei terreni (sabbie, limi, argille), la fratturazione delle rocce e la pendenza piezometrica governano velocità e direzione di flusso.

Le falde freatiche, poste in prossimità della superficie, rispondono rapidamente agli eventi meteorici e ai carichi inquinanti; le falde confinate, separate da livelli a bassa permeabilità, risultano più stabili ma possono presentare composizioni chimiche condizionate da tempi di residenza maggiori.

1.1 Dinamica delle falde

La dinamica delle falde è definita dal bilancio idrologico locale (precipitazioni–evapotraspirazione–deflussi) e dalla conducibilità idraulica dei materiali. La ricarica stagionale porta a oscillazioni piezometriche che incidono sulla qualità (diluizione o concentrazione di soluti).

In contesti carsici, la circolazione avviene anche in condotti preferenziali, con elevate velocità e vulnerabilità; in acquiferi porosi la migrazione è più lenta, consentendo in parte l’attenuazione naturale ma anche la persistenza di contaminanti adsorbiti.

1.2 Acqua di pozzo

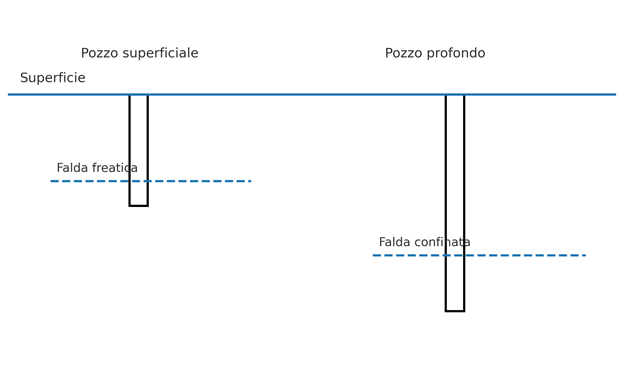

I pozzi consentono la captazione controllata della falda. I pozzi superficiali (1–20 m) intercettano la falda freatica e sono altamente vulnerabili alle pressioni superficiali (agricoltura, scarichi civili). I pozzi profondi (>30 m) raggiungono falde confinate con minori rischi microbiologici ma possibile presenza di elementi geogenici (arsenico, ferro, manganese).

La qualità dipende in misura rilevante dalla progettazione (tubazione di rivestimento, filtri, ghiaia di riempimento), dall’esecuzione (sigillature) e dalla manutenzione (protezione della testa pozzo, integrità delle connessioni, prevenzione ingressi superficiali).

Figura 2 – Sezione comparativa: pozzo superficiale vs pozzo profondo.

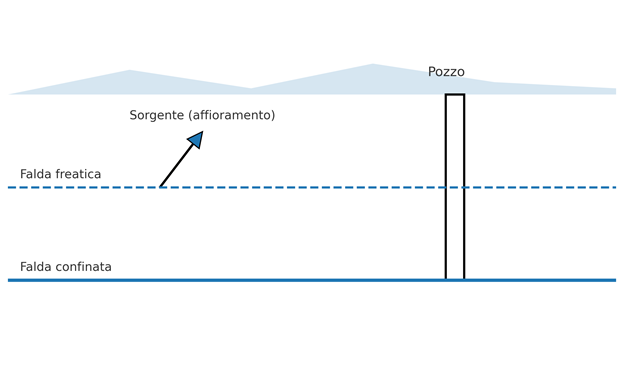

1.3 Acqua di sorgente

Le sorgenti sono punti di affioramento naturale determinati dal gradiente idraulico.

L’acqua, seguendo percorsi sotterranei, raggiunge la superficie quando la quota piezometrica supera il piano campagna. La qualità riflette il bacino di alimentazione, la litologia e il tempo di residenza.

La portata e la qualità possono variare stagionalmente: in periodi piovosi si osservano incrementi di torbidità e, talvolta, di carica microbica; in periodi siccitosi possono aumentare conducibilità e concentrazioni saline.

Figura 3 – Confronto: affioramento sorgente vs captazione a pozzo.

1.4 Confronto sintetico

| Caratteristica | Acqua di Pozzo | Acqua di Sorgente |

| Captazione | Forzata (pompa) | Naturale (affioramento) |

| Profondità | Superficiale o profonda | Variabile |

| Protezione naturale | Bassa nei pozzi freatici | Media–alta, dipende dalla geologia |

| Stabilità | Alta nei pozzi profondi | Maggiore variabilità stagionale |

| Vulnerabilità | Alta se superficiali | Funzione del bacino idrogeologico |

Tabella 1 – Confronto tra acque di pozzo e di sorgente.

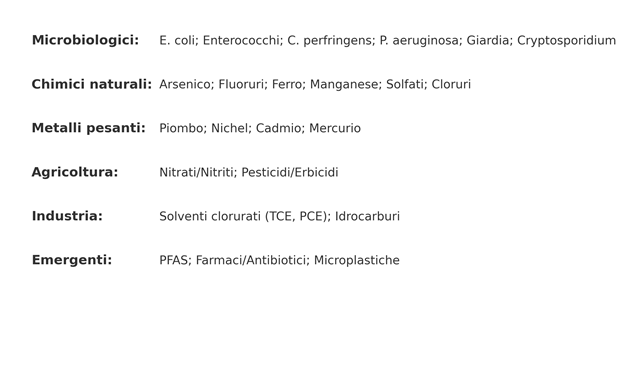

2. Processi di contaminazione

Le contaminazioni delle acque sotterranee originano da processi naturali (rilascio di minerali dalle rocce) e da attività umane (agricoltura, industrie, discariche, reti fognarie). Il trasporto avviene per advezione e dispersione nel mezzo poroso, con fenomeni di adsorbimento e degradazione variabili in funzione delle proprietà del contaminante e del substrato.

La vulnerabilità è massima in acquiferi superficiali, carsici e in zone con coperture pedologiche sottili. Fattori aggravanti sono i cambi d’uso del suolo, la mancanza di fasce tampone vegetali e lo sfruttamento eccessivo delle falde costiere (intrusione salina).

Figura 4 – Principali categorie di contaminanti nelle acque sotterranee.

3. Contaminazioni microbiologiche

Il rischio microbiologico è il più immediato per la salute pubblica. Indicatori come Escherichia coli e coliformi fecali denotano contaminazione recente; Enterococchi e Clostridium perfringens indicano contaminazioni persistenti. In presenza di turbidità elevata si riduce l’efficacia dei disinfettanti.

Patogeni emergenti includono virus enterici (Norovirus, Adenovirus), protozoi (Giardia, Cryptosporidium) e batteri opportunisti (Pseudomonas aeruginosa, Legionella). I biofilm nelle reti di distribuzione e negli impianti domestici fungono da reservoir microbico, proteggendo dalla disinfezione e favorendo la ricrescita.

| Agente | Implicazioni | Azioni |

| E. coli / Coliformi fecali | Contaminazione fecale recente | Esclusione potabilità se presenti |

| Enterococchi | Contaminazione persistente | Monitorare cause a monte |

| C. perfringens | Contaminazione remota/spore | Verifica filtri e protezioni |

| P. aeruginosa | Opportunista | Rischio immunodepressi/biofilm |

| Giardia/Cryptosporidium | Protozoi resistenti | Filtrazione fine/UV |

| Legionella spp. | Aerosol impiantistico | Controllo reti calde/sanitizzazioni |

Tabella 2 – Indicatori microbiologici e implicazioni gestionali.

4. Contaminazioni chimiche

I parametri chimico–fisici di base (pH, conducibilità, durezza, alcalinità, torbidità) orientano la diagnosi della qualità e la compatibilità con i materiali. La presenza di macro–ioni (cloruri, solfati, bicarbonati) informa sui processi geochimici; metalli e metalloidi (arsenico, piombo, cadmio, nichel, mercurio) richiedono attenzione per gli impatti cronici; gli inquinanti emergenti (PFAS, farmaci, microplastiche) rappresentano nuove sfide analitiche e gestionali.

| Parametro | Intervallo/Nota | Interpretazione |

| pH | 6,5–9,5 | Corrosività/incrostazioni; comfort |

| Conducibilità | Variabile per contesto | Indice salinità; intrusioni saline |

| Durezza | Dolce–Dura | Incrostazioni; protezione da Pb |

| Torbidità | Bassa in acque pulite | Particolato/microbi |

| Alcalinità (HCO3-) | Decine–centinaia mg/L | Tampone pH; corrosione |

| Cloruri/Solfati | mg/L–centinaia | Salinità; origine marina/geogenica |

| Fluoruri | <1,5 mg/L | Cario–profilassi vs fluorosi |

| Ammonio | Tracce | Riduzione/contaminazione recente |

Tabella 3 – Parametri chimico–fisici e loro significato.

| Sostanza | Origine | Impatto |

| Arsenico | Rocce vulcaniche/sedimentarie | Cancerogeno (pelle, vescica, polmone) |

| Piombo | Corrosione tubazioni | Neurotossico (bambini) |

| Cadmio | Emissioni industriali | Nefrotossico; cancerogeno |

| Nichel | Galvanica/leghe | Allergeni; cancerogeno |

| Mercurio | Industria/miniere | Neurotossico |

| Manganese | Geogenico | Neurologico a esposizioni elevate |

| Ferro | Geogenico | Problemi organolettici/incrostazioni |

Tabella 4 – Metalli/metalloidi di interesse sanitario.

| Classe | Esempi | Note |

| Pesticidi/Erbicidi | Atrazina, glifosate | Sorgenti agricole; effetti cronici |

| Solventi clorurati | TCE, PCE | Siti industriali; cancerogenicità |

| Idrocarburi | Benzina, gasolio | Perdite serbatoi; tossicità epatica |

| PFAS | PFOA, PFOS, PFHxA | Persistenti; interferenti endocrini |

| Farmaci/Antibiotici | Diclofenac, macrolidi | Resistenze; effetti ecotossicologici |

| Microplastiche | <5 mm | Veicolo per contaminanti; evidenze in evoluzione |

Tabella 5 – Inquinanti organici ed emergenti.

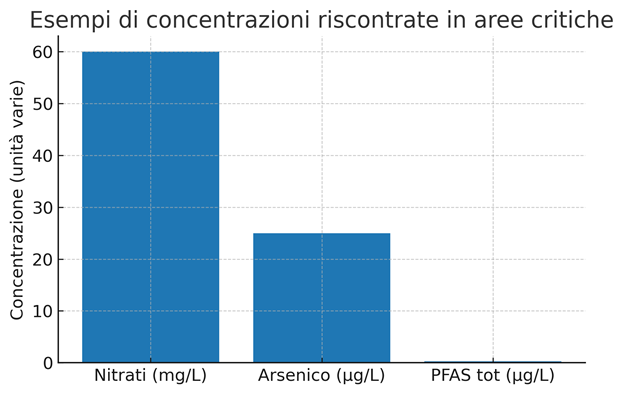

Figura 5 – Esempi di concentrazioni riscontrate in aree critiche (valori indicativi).

5. Conseguenze sulla salute umana

Gli effetti sanitari derivano da esposizioni acute (eventi microbiologici) o croniche (metalli, arsenico, PFAS, nitrati). Le categorie vulnerabili (neonati, anziani, immunocompromessi, donne in gravidanza) richiedono margini di sicurezza maggiori.

La metemoglobinemia infantile da nitrati/nitriti, gli effetti oncogeni dell’arsenico, la neurotossicità da piombo e manganese e le patologie da Legionella sono tra gli esiti più rilevanti in sanità pubblica.

| Agente | Effetti | Misure |

| Nitrati/Nitriti | Metemoglobinemia neonatale | Protezione pozzi; miscelazione vietata |

| Arsenico | Tumori pelle/vescica/polmone | Trattamenti adsorbimento/RO |

| Piombo | Deficit neurocognitivo infantile | Controllo corrosione; sostituzione tubazioni |

| Manganese | Disturbi neurologici | Deferrizzazione/demanganizzazione |

| Legionella | Polmoniti gravi | Gestione impianti; shock termico/biocidi |

| Giardia/Cryptosporidium | Diarree acute | Filtrazione e UV |

| PFAS | Effetti endocrini/immunitari | Carbone attivo/RO; prevenzione alla fonte |

Tabella 6 – Collegamento tra contaminanti ed esiti sanitari.

6. Normativa di riferimento e Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA)

La Direttiva (UE) 2020/2184 e il D.Lgs. 18/2023 stabiliscono i requisiti di qualità e trasparenza per le acque destinate al consumo umano. Il D.Lgs. 102/2025 introduce aggiornamenti su PFAS, materiali a contatto e piattaforme informative, rafforzando gli obblighi di autocontrollo.

I Piani di Sicurezza dell’Acqua adottano l’approccio prevenzionistico ‘dalla fonte al rubinetto’, includendo analisi dei pericoli, valutazione e gestione del rischio, monitoraggi mirati e azioni correttive.

| Fase | Descrizione | Risultati |

| Analisi del sistema | Mappatura captazioni, reti, utenze | Diagrammi di flusso, criticità |

| Valutazione del rischio | Hazard identification, probabilità/gravità | Matrice rischio, priorità |

| Controllo operativo | Monitoraggi, limiti operativi, SOP | Piani di misura, registri |

| Gestione non conformità | Azioni correttive/preventive | Procedure e responsabilità |

| Verifica e revisione | Audit interni, riesami periodici | Aggiornamento PSA |

Tabella 7 – Struttura sintetica di un PSA.

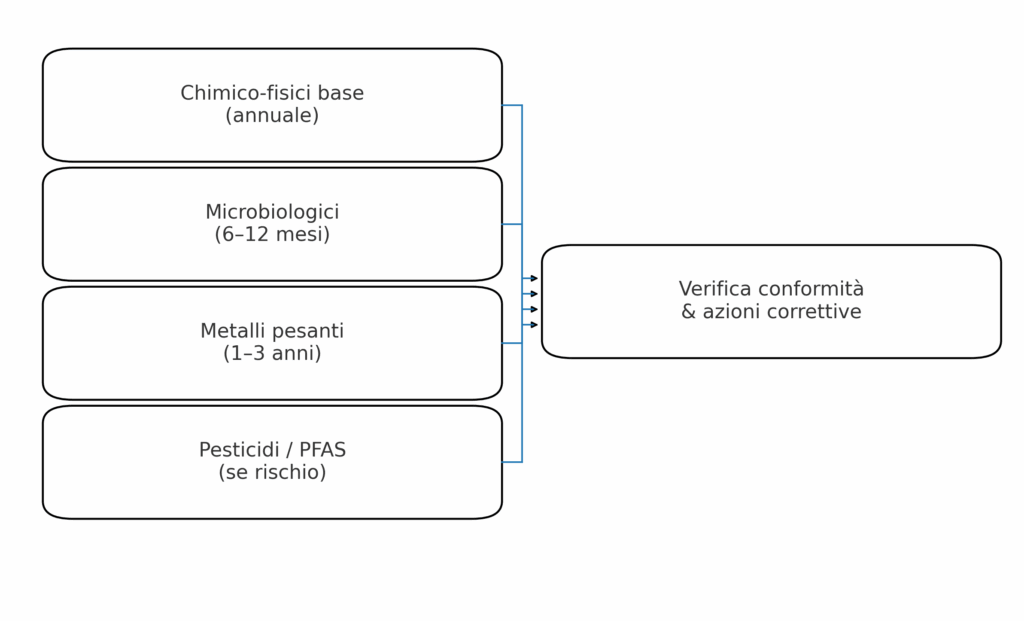

7. Metodi di controllo e monitoraggio

I controlli devono essere eseguiti da laboratori accreditati, con metodi conformi a norme ISO/EN. La qualità dei dati dipende da campionamenti corretti (contenitori, conservazione, catena del freddo) e da piani di monitoraggio basati sul rischio.

Strumenti innovativi (sensori on-line per pH, conducibilità, torbidità; logger piezometrici) consentono allerta precoce e ottimizzazione dei campionamenti.

| Parametro | Frequenza |

| Microbiologici (E. coli, coliformi, enterococchi) | Ogni 6–12 mesi |

| Nitrati, nitriti, pH, durezza, ammonio | Annuale |

| Metalli/metalloidi (As, Pb, Cd, Ni, Mn, Fe) | Ogni 1–3 anni |

| Pesticidi/PFAS | In aree agricole/industriali o su base rischio |

| Torbidità e Conducibilità | Annuale o al variare del regime idrologico |

Tabella 8 – Frequenze indicative di monitoraggio (approccio basato sul rischio).

Figura 6 – Flusso dei controlli analitici e verifica di conformità.

8. Gestione delle non conformità

In caso di superamento dei limiti, la priorità è la tutela dell’utenza: sospensione dell’uso potabile, approvvigionamenti alternativi e comunicazione trasparente. Parallelamente, si attivano indagini di causa (tracciamento, ispezioni) e interventi tecnici (trattamenti, riparazioni, protezione delle captazioni).

La tracciabilità documentale (registri, verbali, report) e la revisione delle misure preventive nel PSA sono parte integrante del ciclo di miglioramento.

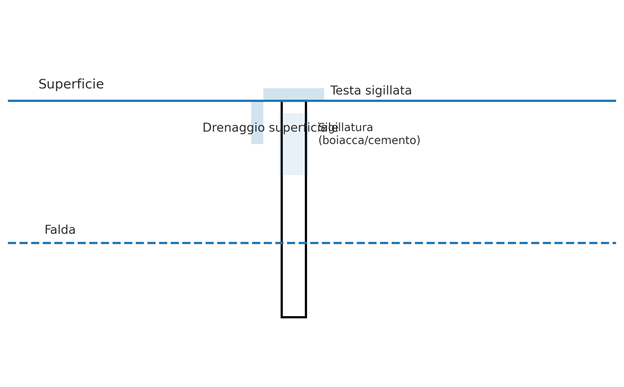

Figura 7 – Schema di protezione costruttiva del pozzo (testa sigillata, sigillatura, drenaggio).

9. Buone pratiche di prevenzione

Localizzare le captazioni lontano da potenziali sorgenti di contaminazione (distanze di rispetto da stalle, fosse settiche, serbatoi interrati).

Garantire la protezione strutturale del pozzo (testa rialzata e sigillata, chiusini integri, drenaggi corretti) e la manutenzione periodica (ispezioni, disinfezioni, flussaggi).

Applicare pratiche agricole sostenibili (gestione fertilizzanti, fasce tampone, coperture vegetali) e controlli in aree industriali (contenimento sversamenti).

10. Casi studio ed esempi

Pozzi in aree agricole con nitrati prossimi o superiori a 50 mg/L richiedono piani di riduzione alla fonte e, talvolta, misure di trattamento per uso potabile.

Sorgenti in aree vulcaniche possono presentare arsenico naturale elevato (decine–centinaia µg/L): la mitigazione prevede miscelazioni controllate o trattamenti di adsorbimento/osmosi inversa, oltre a monitoraggi serrati.

In distretti industriali sono stati documentati solventi clorurati e PFAS: è cruciale la messa in sicurezza delle fonti e il controllo di plume sotterranei.

11. Conclusioni

Le acque di pozzo e di sorgente costituiscono risorse preziose ma vulnerabili. La sicurezza non dipende dall’apparenza, bensì da parametri oggettivi e da un sistema di prevenzione e controllo robusto. Un approccio integrato – idrogeologico, analitico, sanitario e gestionale – è la chiave per garantire la potabilità nel tempo.

L’adozione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua e di strategie di monitoraggio basate sul rischio consente di prevenire eventi acuti, ridurre l’esposizione cronica e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle fonti autonome e nei piccoli gestori.

12. Bibliografia e fonti

• Direttiva (UE) 2020/2184 – qualità delle acque destinate al consumo umano.

• D.Lgs. 18/2023 – recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2020/2184.

• D.Lgs. 102/2025 – aggiornamenti su PFAS, materiali e trasparenza dati.

• WHO – Guidelines for Drinking-water Quality (ultima edizione).

• ISS – Linee guida e rapporti su acque potabili.

• ARPA – Rapporti regionali sulla qualità delle acque sotterranee.

• EFSA – Pareri su contaminanti e rischi alimentari connessi all’acqua.

• IARC – Monografie sugli agenti cancerogeni.