Il ciclo idrologico: struttura, processi, bilanci e implicazioni per l’acqua potabile

Questo articolo descrive in modo chiaro il ciclo idrologico (in ambito applicativo spesso detto “ciclo idrogeologico”), ossia l’insieme dei processi fisici che governano lo stoccaggio e il movimento dell’acqua tra atmosfera, superficie e sottosuolo.

Si analizzano i principali serbatoi:

- Oceani

- Criosfera

- acque superficiali

- acque sotterranee

- suolo

- atmosfera

ed i processi di scambio:

- evaporazione

- traspirazione

- condensazione

- precipitazione

- deflusso

- infiltrazione

- percolazione

- flusso sotterraneo

ed i bilanci di massa a scala di bacino e globale.

Ti descriverò anche i tempi di residenza, con esempi concreti sul percorso e la durata del ‘viaggio’ di una goccia d’acqua lungo il ciclo, mettendo in relazione questi aspetti con la disponibilità e la qualità dell’acqua potabile nel mondo.

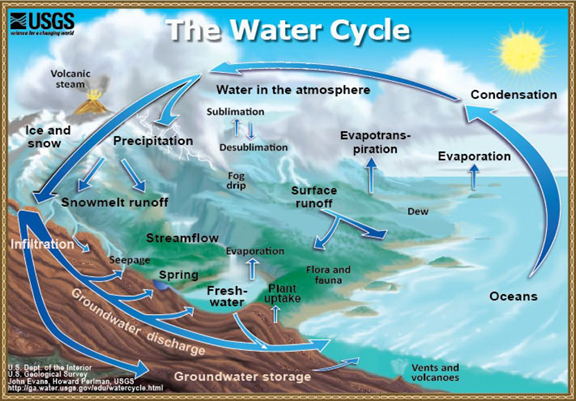

Figura 1 – Schema semplificato del ciclo idrologico/idrogeologico. Imagine ufficiale della USGS, rilasciata nel 2022

1) Serbatoi e distribuzione globale dell’acqua

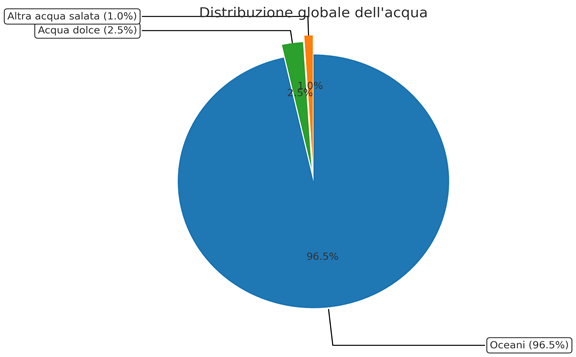

A scala planetaria, circa il 97% dell’acqua totale è salata e contenuta negli oceani.

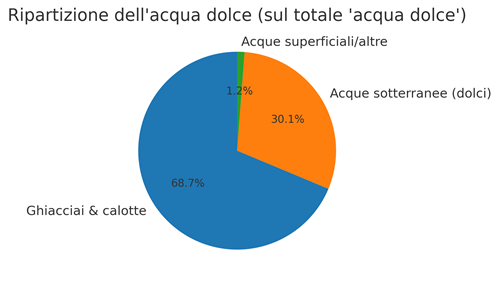

L’acqua dolce rappresenta circa il 2,5% del totale, ma è per la maggior parte immagazzinata nella criosfera (ghiacciai e calotte) e nel sottosuolo.

La frazione ‘accessibile’ in acque superficiali (laghi, fiumi, zone umide) è una quota piccolissima dell’acqua dolce complessiva.

Le figure seguenti riassumono le percentuali più usate in idrologia.

Figura 2 – Ripartizione totale: oceani (acqua salata), acqua dolce complessiva, altre acque salate.

Figura 3 – Ripartizione dell’acqua dolce: ghiacciai/calotte, acque sotterranee, acque superficiali/altre.

Tabella 1 – Distribuzione sintetica dell’acqua (valori indicativi, fonti USGS).

| Voce | Percentuale | Note |

| Oceani (acqua salata) | ≈ 96,5% del totale | Serbatoio principale |

| Acqua dolce (totale) | ≈ 2,5% del totale | Criosfera, acque sotterranee, superfici |

| Altre acque salate | ≈ 1,0% del totale | Laghi/acque sotterranee salate |

| Ghiacciai & calotte (sull’acqua dolce) | ≈ 68,7% | Quota della sola ‘acqua dolce’ |

| Acque sotterranee dolci (sull’acqua dolce) | ≈ 30,1% | Quota della sola ‘acqua dolce’ |

| Acque superficiali/altre (sull’acqua dolce) | ≈ 1,2% | Laghetti, fiumi, paludi, suoli, atmosfera |

2) Processi che muovono l’acqua

• Evaporazione: passaggio da liquido a vapore da superfici oceaniche, lacustri e del suolo.

• Traspirazione: rilascio di vapore dalle piante; assieme all’evaporazione forma l’evapotraspirazione.

• Condensazione: formazione di nubi per raffreddamento e saturazione del vapore.

• Precipitazione: caduta al suolo di acqua liquida o solida (pioggia, neve, grandine).

• Intercettazione e fusione: parte della precipitazione resta su chiome/strutture e fonde successivamente.

• Deflusso superficiale: scorrimento sul terreno verso reticoli idrografici.

• Infiltrazione e percolazione: ingresso nel suolo e migrazione verso gli acquiferi.

• Flusso sotterraneo e sorgenti: movimento negli acquiferi e restituzione a fiumi, laghi o mare.

• Sublimazione/deposizione: passaggi diretti tra solido e vapore in ambiente freddo e secco.

3) Bilanci idrologici: P = ET + R + ΔS

A scala di bacino, il bilancio annuale si semplifica spesso in:

Precipitazione (P) = Evapotraspirazione (ET) + Deflussi (R) + Variazione degli stoccaggi (ΔS).

Globalmente, l’oceano fornisce la gran parte dell’evaporazione e riceve la maggior parte delle precipitazioni; la differenza è compensata dal trasporto netto di vapore dall’oceano alla terra e dal ritorno verso il mare tramite i deflussi superficiali e sotterranei.

A titolo indicativo, l’evapotraspirazione continentale è dell’ordine di 6,9×10⁴ km³/anno, il trasporto netto di umidità dall’oceano alla terra è ~4,6×10⁴ km³/anno e il deflusso totale da terra a oceano è ~4,7×10⁴ km³/anno.

4) Tempi di residenza e la ‘durata del ciclo’ per una goccia

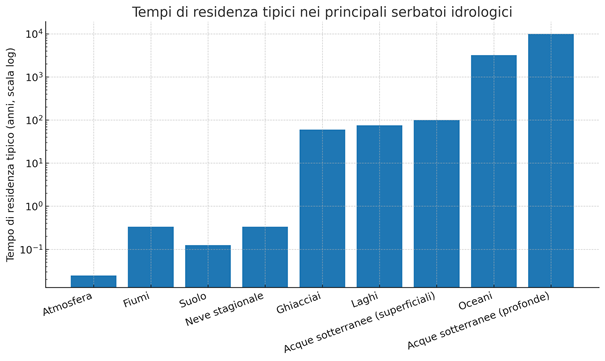

Figura 4 – Tempi di residenza tipici (scala logaritmica): ordini di grandezza indicativi.

Il tempo di residenza esprime per quanto tempo, in media, una molecola d’acqua permane in un serbatoio prima di uscirne.

Per l’atmosfera è di pochi giorni (~9), per i fiumi di mesi, per laghi e ghiacciai di decenni, per gli oceani di millenni, per le acque sotterranee profonde anche di decine di migliaia di anni.

Il ‘viaggio’ di una goccia può quindi durare da settimane (oceano → atmosfera → pioggia → fiume → mare) a millenni (infiltrazione profonda → acquifero confinato → risorgiva → fiume → mare).

Considerando l’intero sistema Terra, ogni anno ‘circola’ una quota piccolissima dell’acqua totale; su base teorica, occorrerebbero dell’ordine di 10³–10⁴ anni perché tutte le molecole completino un giro oceano–atmosfera–continente–oceano.

Tabella 2 – Tempi di residenza (valori rappresentativi usati nel grafico).

| Serbatoio | Tempo tipico |

| Atmosfera | ≈ 9 giorni |

| Fiumi | ≈ 2–6 mesi |

| Umidità del suolo | ≈ 1–2 mesi |

| Neve stagionale | ≈ 2–6 mesi |

| Ghiacciai/calotte | ≈ 20–100 anni (molto variabile) |

| Laghi | ≈ 50–100 anni (molto variabile) |

| Acque sotterranee (superficiali) | ≈ 0–200 anni |

| Acque sotterranee (profonde) | ≈ 10.000 anni o più |

| Oceani | ≈ 3.000–3.230 anni |

5) Implicazioni per l’acqua potabile: quantità, disponibilità e qualità

• Quantità e distribuzione: le risorse ‘accessibili’ (acque superficiali e una quota di acque sotterranee poco profonde) rappresentano una frazione minima dell’acqua terrestre, mentre la domanda è concentrata dove vivono e producono le popolazioni.

La disponibilità è fortemente variabile nello spazio (clima, geologia) e nel tempo (stagioni, siccità, eventi estremi).

• Ricarica: il ciclo controlla la ricarica degli acquiferi e l’alimentazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni dell’uso del suolo e del clima possono ridurre l’infiltrazione efficace ed esacerbare periodi di scarsità.

• Qualità: i processi naturali (diluizione, filtrazione in suolo/rocce, degradazione) migliorano la qualità, ma carichi inquinanti (nutrienti, patogeni, microinquinanti) possono superare la capacità di autodepurazione richiedendo trattamenti avanzati per la potabilizzazione.

• Accesso: a livello globale, l’accesso all’acqua potabile sicura è migliorato, ma permangono disparità marcate tra regioni e tra aree urbane e rurali.

6) Dati chiave sull’accesso all’acqua potabile

• Popolazione con ‘servizi di acqua potabile gestiti in sicurezza’ (2022): ~73% a livello globale, con forti differenze regionali.

• Popolazione priva di servizi gestiti in sicurezza (2022): ~2,2 miliardi di persone.

• ‘Gestiti in sicurezza’ = acqua disponibile a domicilio, sempre disponibile e microbiologicamente/chimicamente sicura secondo lo standard internazionale.

Conclusioni

Il ciclo idrogeologico regola la disponibilità e la qualità delle risorse idriche.

Capirne serbatoi, flussi e tempi di residenza è indispensabile per pianificare la sicurezza dell’acqua potabile.

Per la gestione di questa nostra vitale risorsa dobbiamo:

- proteggere le aree di ricarica e i corpi idrici

- monitorare l’acqua nelle finestre temporali critiche

- combinare fonti superficiali e sotterranee per resilienza

- calibrare infrastrutture e trattamenti ai rischi locali

- comunicare in modo trasparente l’accesso e la qualità.

Il quantitativo complessivo di acqua sulla Terra è considerato sostanzialmente fisso da miliardi di anni.

Questo perché il nostro pianeta funziona come un sistema quasi chiuso rispetto all’acqua: non ne entra in quantità significativa dallo spazio, né ne esce in modo rilevante (se non piccolissime perdite verso l’atmosfera esterna o apporti minimi da meteoriti).

Da quanto tempo è fisso?

La maggior parte dell’acqua oggi presente si è accumulata tra 4,4 e 3,8 miliardi di anni fa, durante le prime fasi di formazione della Terra (periodo dell’intenso bombardamento meteorico e della degassificazione dei vulcani primordiali).

Da allora il volume totale non è cambiato in maniera significativa: parliamo di variazioni minime su scala geologica.

🔹 Cosa invece varia?

Non la quantità totale, ma la distribuzione dell’acqua tra oceani, ghiacciai, falde, atmosfera e biosfera. Ad esempio, durante le ere glaciali aumentano i ghiacci e si abbassano i mari; oggi con il riscaldamento globale avviene il contrario.

Quindi: il quantitativo totale di acqua sulla Terra è praticamente costante da oltre 4 miliardi di anni, anche se la sua forma e distribuzione cambiano continuamente.

Di acqua ne abbiamo e ne avremo, dobbiamo cercare di proteggere la qualità di questa risorsa il più possibile, soprattutto perché la frazione di acqua potabile ( quindi dolce, disponibile e soprattutto trattata) è comunque minima.